デジタル絵本「箕作阮甫の物語」

「時代を切り裂く薫風」 ~日本最初の大学教授になった箕作阮甫~

(津山まちじゅう博物館「人づくり事業」)

<ダイジェストバージョン>

<フルバージョン>

<短縮バージョン>

幕末の日本史に大きな功績を残した郷土の偉人、箕作阮甫の生き様を、晩年の活躍や教育者としての側面に光を当てて、分かりやすく伝えるデジタル絵本。

語り部として登場する藩主の松平斉民役を声優・ナレーターの大塚芳忠氏その他声優や制作スタッフは全て津山市民参加により制作。

第一巻 (箕作阮甫晩年の活躍)

箕作阮甫52歳頃から56歳の春頃までの江戸を中心とした出来事。

期待していた婿養子の箕作省吾を若くして結核で亡くした阮甫は、省吾が命を懸けて取り組んだ地理書の続編となる八紘通史を出版したところから物語が始まる。

その後、ペリーの黒船来航時のアメリカ大統領の親書の翻訳や、ロシアのプチャーチンの通商交渉の幕府交渉団参加など、日本を揺るがす大事件で活躍した阮甫が、引退を決意して隠居するまでを描く。

第二巻 (隠居後の阮甫)

江戸の下町湯島天神下に隠居後の屋敷を構えて、省吾の忘れ形見である孫の貞一郎を養子にして暮らし始めた阮甫。隠居宅では当時としては珍しい西洋のものを取り入れた生活をしている。

隠居して半年も経たないうちに幕府に呼び戻され、洋学所設立に関わることとなる。その洋学所で教授職を務めることになる阮甫。洋学所は明治維新後に東京大学となるので、阮甫は大学教授第一号と呼ばれることになる。

第三巻 (教育者、箕作阮甫)

孫の貞一郎に英才教育を施す阮甫。江戸時代でもこの当時は漢学が勉学の基本で、洋学は基礎学習が出来たものから新たに学ぶ学問であった。

世の中にはたくさんの塾がある中で阮甫は当時としては画期的な教育法で孫の貞一郎を指導していく。阮甫が如何にして貞一郎を指導したのかを描きながら、阮甫の教育法について見て行く。

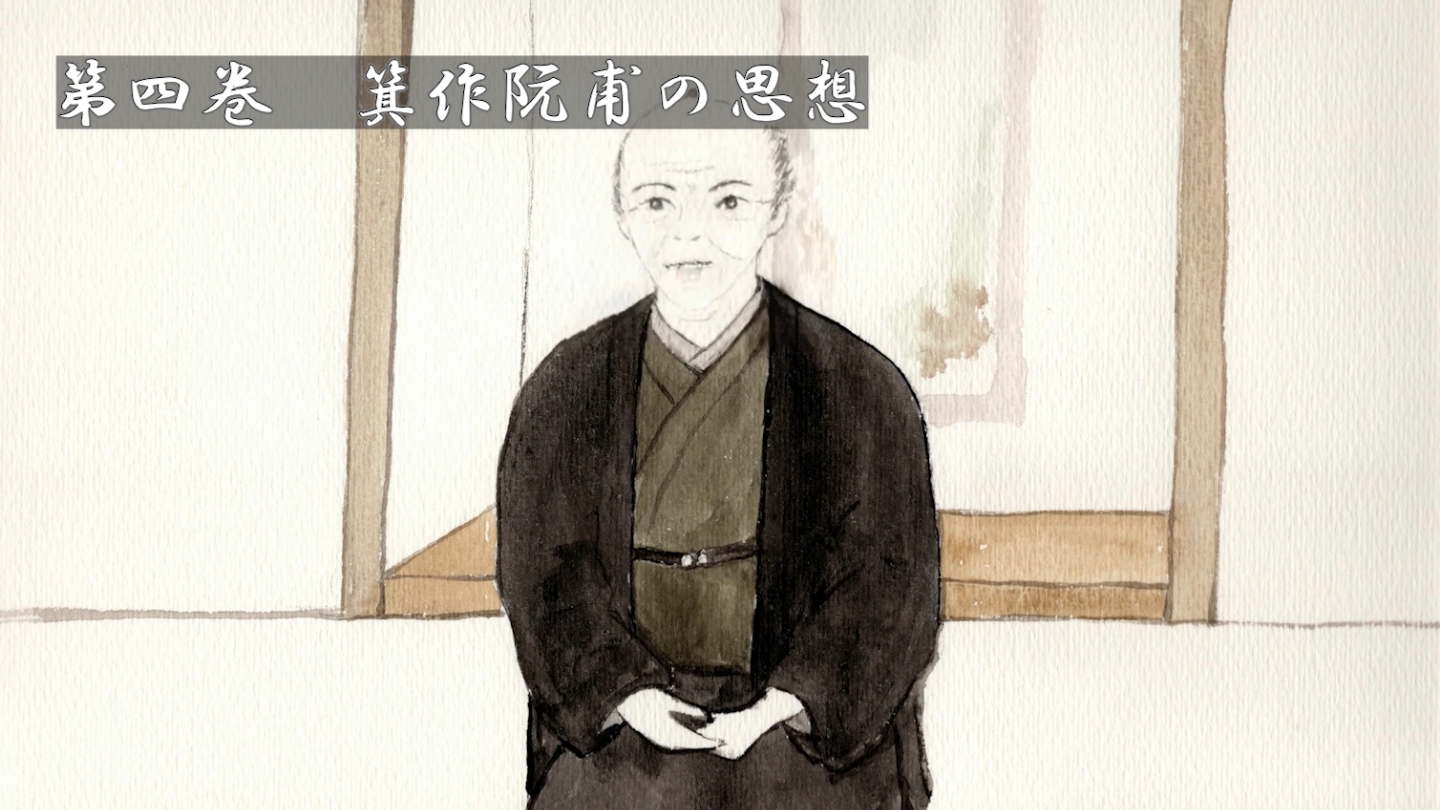

第四巻 (箕作阮甫の思想)

箕作阮甫の学問についての考え方を阮甫の言動によって見て行く。幕末は激動の時代であったが、まだ当時の日本では封建主義の考え方が色濃く残っている時代でもあった。

ちょうど近世から近代に世の中が変わり始めた頃、阮甫はどのような考えを持っていたのかを、当時の書物に残る阮甫のエピソードから掘り下げてみる。

また阮甫が直接育てた孫の貞一郎のその後の生き様からも、祖父阮甫の精神を展望する。